¿Qué son los pechos tuberosos?

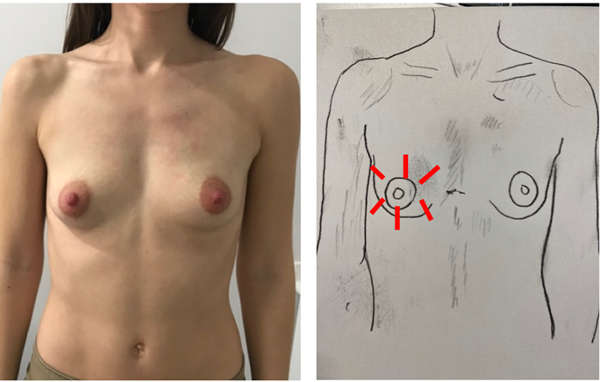

Hablamos de mama tuberosa (coloquialmente “pechos tuberosos o tubulares“), para referirnos a una malformación congénita de la mama, cuya características más comunes incluirían:

- Diversos grados de constricción de la base y el perímetro de la mama.

- ¿Hipoplasia mamaria? Escaso desarrollo del tejido mamario en uno o varios cuadrantes de la mama.

- Surcos submamarios asimétricos y a distinta altura. En muchos casos el surco submamario tiene forma de coma, o de stick de hockey.

- Deficiencia cutánea.

- Hernia areolar o falta de desarrollo del polo inferior o de toda la mama. El polo inferior es muy corto, generalmente por debajo de los 4 cms.

- Asimetría mamaria y areolar.

- Afectación secuencial partiendo del cuadrante ínfero-interno y en sentido horario.

- Pechos que pueden definirse en cuanto a su forma como tubulares, ovalados, alargados, puntiagudos o cilíndricos.

- Una base de la mama muy estrecha.

- Las areolas apuntan al suelo, y en muchos casos están aumentadas y son asimétricas.

- Mamas con una separación o espacio de más de 4 cm entre ellos.

Mamas tubulares puntiagudas con mayor relieve areolar y que tienden a la divergencia.

La mama queda reducida a una areola dilatada, que brota directamente del tórax

Mama tubular apuntando hacia delante, con las areolas apuntando al suelo.

El surco submamario tiene forma de coma, o de stick de hockey

En algunos textos autores como Grolleau (1999) las encuadran dentro de un grupo de patología más amplia denominada “Anomalías de la base de la mama”, y en conjunto forman un universo de tipologías tan amplios que son imposible de clasificar o sistematizar.

Todos los intentos de elaborar una clasificación incluida la primera, la más conocida y famosa, la de Grolleau, que sigue siendo la preferida por los cirujanos en la práctica clínica.

Incidencia: ¿Son frecuentes las mamas tuberosas?

Aunque te pueda parecer una patología extremadamente frecuente hay un desconocimiento casi absoluto sobre su incidencia en la población.

De Luca en 2004 publicó un estudio en el que analizaban 375 pacientes que habían ido a realizarse una mamoplastia a su clínica. Encontró que de estas 375, un total de 275 presentaba mama tuberosa, lo que de ser extrapolable a la población general constituiría un 73,33%.

Esto parece parece un poco exagerado para la población general pero hay que tener en cuenta, que en este estudio la muestra poblacional era un conjunto de pacientes que había ido a una consulta de cirugía plástica, por lo tanto, algún problema presentaba.

De este total de 275 pacientes, según el estudio de De Luca, el 50% presentaba afectación de el CAP y repartía los porcentaje de afectación según la clasificación de Grolleau en:

- 15% para el grado I,

- 25 % para el grado II y

- 60% para el grado III.

En nuestra práctica clínica no encontramos estas incidencias tan altas, pero tampoco es una patología rara como describe Innocentti.

¿Cuáles son las causas de las mamas tuberosas?

No tenemos aún respuesta a eso, por lo menos una que convenza a todo el mundo, aunque se sabe que es una enfermedad congénita, que produce una constricción que afecta a diversas partes del pecho femenino. Hablamos de mama tuberosa, tubular o caprina como si fuera una sola patología y en el fondo no sabemos (o sabemos muy poco al respecto) para esa afirmación.

El grado de desconocimiento respecto a esta patología, es tanto que ni siquiera los médicos nos ponemos de acuerdo al respecto de qué es lo que la produce.

Tenemos teorías de todo tipo sobre las causas que dan lugar a los pechos tuberosos. Las más aceptadas hablan de una supuesta constricción que afectaría a distintas partes de la mama.

Podríamos agrupar las teorías en cuatro:

La teoría de la constricción periférica

Esta es la teoría más clásica, se atribuye a una constricción en la zona periférica.

- Si esta constricción se localiza en el cuadrante inferior medial daría a un tipo I de la clasificación de Grolleau.

- Si la constricción afecta a la zona del surco submamario haciendo que este sea corto y localizado más alto de lo habitual, nos encontraríamos con el tipo II de Grolleau.

- Si afecta a toda la circunferencia de la mama, estaríamos en el tipo III.

La teoría del defecto a nivel areolar

Hay autores como Galych, 2014 prs que defienden que el defecto se localiza a nivel areolar en forma de denso anillo de constricción.

La teoría de la ausencia de fascia superficial

Este grupo argumenta que el defecto está en la ausencia de la capa superficial de la fascia a nivel areolar, lo que permite a la glándula herniarse por ese punto débil en vez de seguir su normal desarrollo.

La teoría de la condensación triangular

Por último un cuarto grupo (Matousek Simone 2014) que habla de una condensación triangular a modo de cabestrillo, en los cuadrantes inferiores de la mama, que impediría la normal expansión de la glándula. Es difícil entenderla, y se basa únicamente en imágenes radiológicas obtenidas mediante resonancia magnética nuclear (RMN).

¿Cuál de todas estas teorías es la causa más probable?

Se habla mucho de una constricción en la mama como o la causa de la mama tuberosa, y parecería que el problema es sencillo de resolver.

Para saber dónde se encuentra el problema, bastaría con hacer una biopsia de donde se hallan las “supuestas “constricciones para confirmarlas, el problema es que esto nunca se ha conseguido.

NADIE, y esto es conveniente escribirlo así en mayúsculas, ha podido nunca encontrar esas supuestas anomalías histológicas, por lo tanto, estamos completamente huérfanos en la causa, y lo que es peor, desconocer el problema nos hace difícil plantear una solución correcta.

La deformidad o enfermedad (como queramos llamarla) de la mama tuberosa es de descripción reciente, teniendo en cuenta que es una malformación que se diagnostica a simple vista, por lo que desde los inicios de la medicina escrita deberían aparecer descripciones.

Sin embargo es el que en 1974 hace una primera aproximación mezclándola en el grupo de malformaciones de la pared torácica que pueden afectar a la simetría de la mama, pero está claro que no es su lugar. Desde 1974 a aquí, se han sucedido varios intentos de sistematizar el problema, de dar una clasificación y unas pautas de tratamiento claros, y la realidad es que se ha conseguido un avance muy parcial.

El primero en realizar una clasificación y la que más éxito ha tenido fue Grolleau, que estableció tres grados de constricción en su archifamosa clasificación.

Estos grados no hacen referencia a la gravedad o intensidad de la constricción, simplemente al espacio geográfico al que afecta.